100%

حوار / زياد جسام

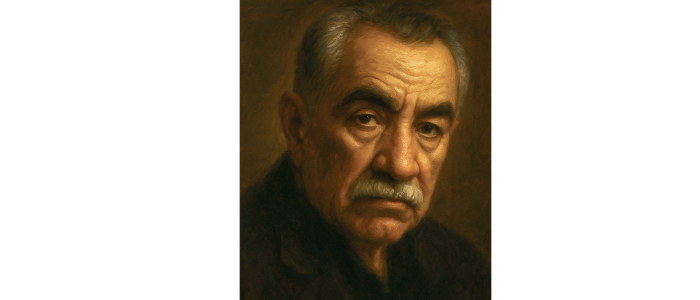

يمثل الكاتب والناقد جاسم عاصي أحد الأصوات الثقافية التي اختبرت، بوعي طويل النفس، الإمساك بخيوط الصورة واللغة، سواء في قراءته للنصوص الأدبية، أو في تفكيكه لبلاغة الأعمال التشكيلية. فمنذ ستينيات القرن الماضي، ظل يرفد الساحة العراقية بمقاربات نقدية تبنى على إرث معرفي متنوع، لا يفصل بين الرؤية البصرية والتكوين اللغوي، بل يراهما انعكاسين متداخلين لذائقة واحدة تبحث عن الجمال والمعنى في آن واحد.

حاورناه عبر هذه الأسطر للحديث عن تجربته النقدية، ورؤيته للصورة الفوتوغرافية والفن التشكيلي العراقي، وتحوّلات الذائقة، وعلاقة الجنوب بتكوينه الجمالي.

* أنت من القلائل الذين جمعوا بين النقد الأدبي والنقد التشكيلي، كيف تنظر إلى العلاقة بين الصورة واللغة في تجربتك النقدية؟

- الجمع بين مناحي القراءة النقدية راجع للجهد الذي بذلته منذ الستينيات، المرتكز على النهل من مصادر الثقافة والمعرفة. لذا لا أجد ثمة خروج عن هذا النمط باتجاه نمط آخر من الكتابة محكوم بالصدفة والمغامرة، بقدر ما هو مبني على حاجتي لقراءة الأشياء. إن العلاقة بين الصورة واللغة هي علاقة التكوين الخُلقي للشخصية، فأنا أسعى لاستكمال شخصيتي من خلال ممارسة قراءة النص مهما كان توجهه. فالبلاغة في اللغة تكون حاضرة في بلاغة اللوحة التشكيلية، كذلك في الصورة الفوتوغرافية، إذ إن بلاغة اللوحة متأتية من بلاغة الخطوط والألوان وانسيابية الريشة على السطح، كذلك التصرف بثنائية (الضوء والظِل) في الفوتو، فالمصور يمارس موهبته في تشكيل حاضر الصورة باستعمال بلاغة الثنائية من الناحية الفنية وتجسيد صورة الوجود في الصورة.

*بحكم خبرتك الطويلة، كيف تقرأ تطور الفن التشكيلي العراقي بعد 3002 ؟ هل ما زال العراق ينتج خطابًا بصريًا متميزًا كما كان يفعل في الستينيات والسبعينيات؟

- في الستينيات والسبعينيات تميز الفن من خلال الصلة بالإرث الذي تركته الحضارات القديمة، وما تركه الإنسان الأول من منحوتات وحفريات على جدران الكهوف وانحدارات الجبال. إذن نحن نستند إليه، كما الشعوب الأُخرى، فلدينا إرث حضارة (سومر وبابل وآشور). لذا فقد كان الفنان في تلك الحقبة يميل إلى تعميق وعيه بزيادة معارفه، ما دفعه إلى الاجتهاد. كما فعل (شاكر حسن آل سعيد) في بيانه التأملي، والجماعات الأخرى التي لم تترك معارفها إلا وهي محققة نتاجًا مهمًا. أرى أن الفترة ما بعد 3002 شكلت نوعًا من الصدمة، وأقصد بها أسلوب المراجعة. فالفنان في هذه الحقبة لم ينقطع عن مصادر المعرفة، لذا تجده يجتهد في السعي لإنتاج لوحة ذات مداولات فكرية، فهو فنان ملتزم قابل الصدمة بالاجتهاد. وفي هذا الواقع نجد استثناءات حققت توازنًا فكريًا.

* في زمن التسارع البصري وهيمنة وسائل التواصل، ما الذي يحتاجه النقد التشكيلي كي لا يتحول إلى ملحق ترويجي للمعارض؟ وهل تشعر أن النقد فقد شيئًا من عمقه التأويلي؟

- أرى أن معظم المتابعات، لا أقول النقدية بشأن المعارض، لم تأت بذلك العمق النقدي، لكن الدراسات النقدية التي رصدت تجارب الفنانين، سواء كان ذك برصد واستعادة تجارب الرواد، أو تعميق تجربة العطاء الفني، هي دراسات مهمة تمارسها نخبة من النقاد في المجلات والصفحات الفنية.

* في متابعتك للمعارض التشكيلية العراقية، ما الذي تراه غائبًا في تجارب الجيل الجديد من الفنانين؟ التقنية؟ الفكرة؟ أم الصلة بالتراث؟

- الربط مهم في الدراسات النقدية، سواء في التشكيل أو الأدب أو الفوتو. الذي يغيب عن المشهد هو غياب الجدية والمتابعة المستمرة والموضوعية لمثل هذه الفعاليات، التي شكلت المحور السائر نحو التجريب، إذ إن فحص اللوحة في المعرض يعني الوقوف على مستوياتها المتعددة، فاللوحة ليست نتاج لعب في الخطوط والألوان، بل إن الفكر هو من يفرض مثل هذه الفعاليات. عليه نرى أن القراءة البصرية تكون بمستوى العطاء الفني. أنا أدعو لدراسة هذه الظاهر بين مجموعة من النقاد للوصول إلى أساليب تغطية وحوارات بشأن الفعاليات. وأنا من دعا مبكرًا لإقامة جلسة نقدية، أثناء إقامة المعرض، تخص تناول تلك اللوحات بأصوات نقدية متعددة. وهذا يُغني كل فنان من جهة، ويفتح آفاقًا للمتلقي.

*بصفتك ابن مدينة الناصرية، كيف أثرت بيئة الجنوب العراقي في ذائقتك الجمالية، سواء في نظرتك إلى الأدب أو التشكيل؟ وهل تشعر أن للجنوب خصوصية لونية أو رمزية؟

- أنا متأثر بالأجيال التي سبقتني، ودافعي للاطلاع على نتاجاتهم أغنى تجربتي في كل المناحي الإبداعية. كذلك أسهمت البيئة في تصعيد وعيي، ولاسيما الظروف التي عشتها في الصحراء لمدة خمس سنوات، وداخل المسطحات المائية (الأهوار)، كل هذا أغنى تجربتي وساعدني على تنوّع ثقافتي وتصاعد مستوى الوعي الذي انعكس في معظم ما يغني التجربة الإنسانية. أعتقد أن الكتّاب والفنانين -على كل المستويات- قد صقلتهم البيئة وكونت شخصيتهم الإبداعية، وما زالت كذلك.

*كتبت كثيرًا عن تجارب لافتة، مثل شاكر حسن آل سعيد، ماذا تمثل لك هذه التجارب؟ وهل تعتقد أن التجريد الصوفي لا يزال صالحًا كمنهج بصري في عصر الصورة الرقمية؟

-متابعتي للفنانين الرواد كان على مبعدة من التجارب النقدية التي قيلت بحقهم، فأنا قرأت تجارب (منعم فرات / جواد سليم / محمد مهر الدين / إسماعيل خياط)، على سبيل المثال، في دراساتي التي نشرتها في مجلتي (تشكيل) و(رواق التشكيل)، ومجلات وصحف في عمّان. هذه القراءات كانت مركِزة على رؤيتي لنتاج الفنانين عبر مصادر ثقافتي، خاصة (ثقافة الأساطير وتاريخ الأديان)، وقد ظهر هذا جليًا في كتابي (جدار العين والعقل)، الصادر عن (دار السامر) في مدينة البصرة. كذلك متابعتي لـ (البيان التأملي) الذي وضعه الفنان (شاكر حسن آل سعيد)، الذي انطوى على تأملات صوفية للفن. الصالح ينبعث من عمق التجربة، وأنا بمتابعتي لنتاج الفنانين من كل الأجيال، وحتى الآن، أجد أن ثمة تأملات صوفية تتمثل مستوى السطوح، والسبب راجع للحفاظ على التوازن الفكري إزاء أخطاء الواقع وقوة خطره.

*كيف ترى دور الصورة الفوتوغرافية في تشكيل الوعي الجمالي المعاصر؟ وهل تملك هذه الصورة قدرة تعبيرية تماثل اللوحة التشكيلية في تجسيد الفكرة والرمز؟

- أرى في الصورة الفوتوغرافية جمالية أولًا، كما هي في اللوحة التشكيلية والشعر والقصة والرواية والمسرح. فالصورة التي تعتمد على ثنائية (الضوء والظِل) فتحت آفاقًا واسعة للتعبير من خلال القدرة على توظيف الثنائية. كذلك الغنى الفكري الذي يتميز به الفنان، كما هو عند (ناظم رمزي / لطيف العاني / فؤاد شاكر / عادل قاسم / كفاح الأمين، الذي يعمق البُعد الفلسفي في صورته، وناصر عساف، وإحسان الجيزاني) والقائمة تطول. الصورة، كما هي اللوحة؛ أُممية التوجه.